Es ist das beste Buch, das ich in diesem Jahr bisher gelesen habe. Und fast hätte ich einen Bogen darum gemacht. Der Klappentext hat zwar Interesse befeuert, aber gleichzeitig Misstrauen geweckt. Wie kommt ein Autor dazu, sich so eine Geschichte auszudenken?

Also, der Klappentext lautet wie folgt:

Nach dem Zweiten Amerikanischen Bürgerkrieg haben sich die Pro-Choice- und die Pro-Life-Armee geeinigt. Nach ihrer «Bill of Life» darf menschliches Leben vom Zeitpunkt der Empfängnis bis zum Alter von dreizehn Jahren nicht beendet werden. Aber zwischen dem dreizehnten und dem achtzehnten Lebensjahr kann das Kind von seinen Eltern durch einen Prozess, der «Unwind» genannt wird, beseitigt werden.

Ja, natürlich: Sciencefiction-Autoren haben die Aufgabe, sich in menschliche Untiefen vorzuwagen und sich vorzustellen, wohin technische oder auch gesellschaftliche Entwicklungen in letzter Konsequenz führen werden. Aber sich auszumalen, dass Abtreibung erst einmal verboten, gleichzeitig aber nachträglich erlaubt wird, ist ein starkes Stück.

Bei diesem Buch könnte es sich um Satire handeln, die der Autor auf die Spitze getrieben hat. Ebenso ist denkbar, dass man es mit einem ideologisch oder gefärbten Pamphlet zu tun bekommt. In beiden Fällen besteht die Gefahr, dass ein solches Gedankenexperiment in diesen Tagen, wo in den USA das Roe v. Wade-Urteil gekippt worden ist und der Stoff aus dem 2007 geschriebenen Buch unerwartet aktuell geworden ist, zu kontrovers und belastend für ein entspanntes Sommerlesevergnügen ist.

Wie sehr an den Haaren herbeigezogen ist das denn?

Vor allem habe ich die Glaubwürdigkeit der Ausgangsthese angezweifelt. Eltern, die ihre Kinder beseitigen, nachdem sie 13 sind? Ist das nicht völlig undenkbar? Zielt eine Geschichte, die auf so einer Prämisse beruht, daher nicht weit an der echten Realität vorbei und ist dementsprechend bloss dazu da, den Leser zu quälen und eine belastende politische Situation noch schlimmer zu machen?

Nach einigem Nachdenken bin ich zum Schluss gekommen, dass die Ausgangslage nicht so absurd ist, wie man im ersten Augenblick denkt. Es ist eine traurige Tatsache, dass in den USA das menschliche Leben nur im Bauch der Mutter von vielen als unantastbar angesehen wird. Sind die Kinder erst einmal geboren, wird beschämend wenig zu ihrem Schutz getan: Es gibt wenig Hilfe für Familien, kaum soziale Auffangnetze. Die meinungsstarke Waffenlobby ist – wie auch dieses Buch hier aufzeigt – nicht gewillt, die Kinder an den Schulen vor Amokläufen zu schützen. Und selbst wenn man die politische Lage in den USA ausser Acht lässt, sind Kindstötungen eine Tatsache.

Der gute Zweck heiligt das fragwürdige Mittel der Abwicklung

Es kommt hinzu, dass der Autor einen Trick anwendet, um die Hürden zu senken. Die Kinder werden nicht im eigentlichen Sinn getötet, sondern «abgewickelt». Der Fortschritt, eine Technik namens Neurografting, erlaubt es, sie als menschliche Ersatzteillager zu verwenden: Ihre Organe, Hände, Arme, Augen, Zähne, Teile des Gehirns und alles kann verwendet werden, um bedürftige Menschen damit auszustatten. Das hat zur Folge, dass sich Ärzte kaum mehr darum kümmern, Menschen zu heilen, sondern sie einfach bloss reparieren. Und natürlich ist es ein Big Business.

Mit anderen Worten: Ein Kind, das mit 13 noch nichts getan hat, um seine Nützlichkeit unter Beweis zu stellen, erfüllt durch seine Abwicklung einen konkreten, fassbaren Nutzen – was in einer kapitalistischen Gesellschaft, in der nichts «einfach so» eine Existenzberechtigung hat, ein verlockend logischer Aspekt ist. Zumal Eltern sich gleichzeitig einen Unruhestifter und Taugenichts vom Hals schaffen dürfen. Und das obendrein völlig gesetzeskonform.

An dieser Stelle war klar: Nein, diese Ausgangslage ist nicht absurd. Genauso wenig, wie die industrielle Verarbeitung von Menschen zu Nahrungsmitteln (Soylent Green) oder die Degradierung der Frauen zu Gebärmaschinen (Sommerferien in Gilead). Es mag sein – und wir hoffen das sehr! –, dass unsere Gesellschaften noch weit davon entfernt sind, das zu akzeptieren. Aber eine aus der Luft gegriffene Dystopie ist es nicht.

Auf Handmaid’s-Tale-Niveau

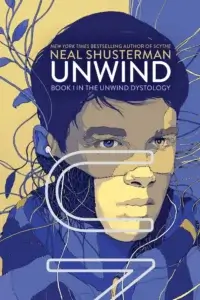

Darum habe ich mich auf das Buch von Neal Shusterman eingelassen. Unwind in Englisch oder Vollendet in Deutsch. Und wie eingangs erwähnt, das bisher eindrücklichste Buch in diesem Jahr entdeckt. In Sachen gesellschaftlicher Aussagekraft steht es für mich auf gleicher Höhe wie «The Handmaid’s Tale», doch die Geschichte hat mich noch mehr gepackt und wie ein «normaler» Thriller kaum mehr losgelassen.

Darum: Eine unbedingte Leseempfehlung – natürlich unter der Prämisse, dass man sich derlei dystopische Gedankenwelten überhaupt aussetzen mag.

Die eindrücklichste Szene im ganzen Buch ist die Schilderung einer solchen Abwicklung aus der Sicht eines Abgewickelten. Wir erleben sie aus der Perspektive von Roland, der das Pech hatte, in einem «Harvest camp» zu landen. Er wird von den Füssen aufwärts zerlegt, was ihm zwar keine Schmerzen bereitet, ihn aber seine Auflösung live und bis zum Ende miterleben lässt. Uff!

«Unwind» überzeugt, weil Neal Shusterman sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gut überlegt hat. Nebst dem «Abwickeln» gibt es auch das «Storking». Beim «Storchen» werden ungewollte Kinder nach der Geburt vor einer Haustür abgesetzt, wobei die dort wohnhafte Familie gesetzlich verpflichtet ist, das Kind aufzunehmen. Das lässt sich, wie auch die Ausbeutung der Frauen in «The Handmaid’s Tale», direkt auf die Bibel zurückführen. Und eine der Hauptfiguren tut das denn auch geflissentlich: Lev erklärt seinen Freunden, Moses sei auch gestorkt worden, als man ihn in seinem Körbchen den Nil hat hinuntersegeln lassen:

Moses was put in a basket in the Nile and found by Pharaoh’s daughter. He was the first storked baby, and look what happened to him!

Mir als Agnostiker wäre zuerst Abraham in den Sinn gekommen. Bekanntlich war seine Beziehung zu Isaak getrübt, nachdem er Gott begegnet ist.

«Unwind» erzählt die Geschichte von Jugendlichen, die sich ihrem Schicksal entziehen wollen – selbst wenn auch ihnen nicht klar ist, ob ihre Seelen durch das Abwickeln verloren geht oder in den Menschen, die von ihren Ersatzteilen profitieren, weiterlebt. Im Kern sind es drei Jugendliche, die sich zu einer Schicksalsgemeinschaft zusammenschliessen: Curtis, später bekannt als «Akron Awol», gerät immer wieder in Schwierigkeiten und Schlägereien, weswegen seine Eltern ihn zur Abwicklung freigeben, damit sie im Anschluss in aller Ruhe Ferien auf den Bahamas machen können.

«Leider müssen wir Kosten sparen…»

Risa wohnt in einem staatlichen Waisenhaus, und obwohl sie genug Talent für eine Karriere als Pianistin hat, ereilt sie ihr Schicksal aus betriebswirtschaftlichen Gründen: Ihr Heim muss Kosten sparen. Lev wiederum ist voller Überzeugung bei der Sache: Er kommt aus einer streng religiösen Familie, die das Gebot des Zehnten wortwörtlich nimmt und auch ein Kind abtritt. Lev «was born to be tithed» – geboren, um als Zehnter bezahlt zu werden.

Das Dreiergrüppchen gerät bei der Flucht aneinander und versucht, der Juvenile Authority zu entkommen. Das tun sie erst improvisiert, dann zunehmend strategisch – und spätestens an dieser Stelle ist eine Spoilerwarnung angebracht: Wer das Buch selbst lesen will – wozu ich, wie zuvor erwähnt, dringend rate –, der sollte nicht mehr weiterlesen.

Auf der Flucht gabeln Curtis und Risa ein Baby auf, das eben «gestorkt» und vor einer Haustür abgelegt wurde. Curtis kann nicht anders, als sich um das kleine Mädchen zu kümmern. Wie wir wenig später erfahren, liegt es an einer traumatischen Kindheitserinnerung: In seiner Jugend wurden seine Eltern gestorkt. Doch die haben das kleine Kind nicht aufgenommen, wie es ihre Pflicht gewesen wäre, sondern klammheimlich weitergeben. Sie waren nicht die einzigen, die das so gemacht haben: Nach zwei Wochen lag das Kind wieder vor ihrer Tür, nun aber in einem so schlechten Zustand, dass es wenig später gestorben ist.

Das stand schon so in der Bibel!

Als sie sich in einer Schule verstecken, werden sie von Lev verpfiffen. Er hat sich noch nicht mit dem Gedanken angefreundet, nicht zu Ehren seines Gottes abgewickelt zu werden. Erst ein Gespräch mit seinem Pastor Dan bewirkt einen Sinneswandel: Er, der immerzu davon gesprochen hat, wie sehr er sich aufs Tithing freuen sollte, ermuntert ihn unter vier Augen zur Flucht. Denn Pastor Dan hat die Sinnlosigkeit erkannt, selbst wenn er sich nicht dazu durchringen konnte, sie nicht mehr zu predigen.

An dieser Stelle trennen sich die Wege für einige Zeit. Lev gerät an Cyfi, in dessen Kopf der rechte Temporallappen implantiert wurde und Gedankenfetzen und Gefühle seines Unwind-Spenders empfängt. Curtis und Risa geraten auf ihrer Flucht an Sonia.

Sie betreibt ein Safe House, in dem die beiden noch weiteren Flüchtlingen begegnen: Einer wurde zur Abwicklung freigegeben, weil seine Eltern sich während ihres Scheidungskriegs nicht einigen konnten, wer das Sorgerecht erhalten sollte. Und ein Mädchen hatte das Pech, an Eltern zu geraten, die unbedingt einen Sohn wollten. Sie erfahren, dass es eine Organisation gibt, die Unwind-Flüchtlinge auf versteckten Wegen in Sicherheit bringt – und natürlich ist es kein Zufall, dass das an die Underground Railroad erinnert, mit der zwischen 1810 und 1850 Sklaven und Gegner der Sklaverei aus den US-amerikanischen Südstaaten in den Norden gebracht worden sind.

Ein Manifest? Nein

Ist «Unwind» ein politisches Manifest für oder gegen die Abtreibung? Nein, denn wie jede gute Dystophie ist der Autor mit seinen politischen Meinungen zu erahnen, aber nicht direkt zu hören. Das gilt auch bei dieser Stelle, in der es um die Hauptfarbe von Levs Reisegenosse geht – Lev, der von ihm Fry genannt wird:

Cyfi is umber. “They used to call us black – can you imagine? Then there was this artist dude – mixed race himself, a little bit of this, a little bit of that. He got famous, though, for painting people of African ancestry in the Deep South. The color he used most was umber. People liked that a whole lot better, so it stuck. Bet you didn’t know where the word came from, did you, Fry? Following right along, they started calling so-called white people ‘sienna’, after another paint color. Better words. Didn’t have no value judgment to them. Of course, it’s not like racism is gone completely, but as my dads like to say, the veneer of civilization got itself a second coat. You like that, Fry? ‘The veneer of civilization?’”¹

Fussnoten

1) Cyfi ist umbra. «Früher nannte man uns schwarz – kannst du dir das vorstellen? Dann gab es diesen Künstler, der selbst ein Mischling war, ein bisschen dies, ein bisschen das. Berühmt wurde er jedoch, weil er Menschen afrikanischer Abstammung im tiefen Süden malte. Die Farbe, die er am häufigsten verwendete, war Umbra. Das gefiel den Leuten viel besser, und so blieb es dabei. Ich wette, du wusstest nicht, woher das Wort stammt, oder, Fry? Daraufhin fingen sie an, die sogenannten Weissen ‹Siena› zu nennen, nach einer anderen Farbe. Bessere Worte. Sie hatten kein Werturteil in sich. Natürlich ist es nicht so, dass der Rassismus komplett verschwunden ist, aber wie meine Väter zu sagen pflegen, hat das Furnier der Zivilisation einen zweiten Anstrich bekommen. Magst du das, Fry? ‹Das Furnier der Zivilisation?›» ↩

Beitragsbild: Die Menschen verwandeln sich in einen Flickenteppich, wobei die einzelnen Flicke von den Abgewickelten stammen (Nathan Bang, Unsplash-Lizenz).