Neulich habe ich eine App vorgestellt, die angehenden Autoren dabei helfen soll, stringente Geschichten zu verfassen. Die hat in den sozialen Medien einige Diskussionen ausgelöst. Jemand fand allein die Idee anmassend: Eine App, die einem Autor dabei hilft, ein grossartiges Werk zu verfassen!

Ein Sakrileg! Wo doch jeder weiss, dass nicht die Autoren es sind, die die Geschichten erfinden. Es ist vielmehr so, dass die Geschichten sich den passenden Autor aussuchen, von dem sie sich dann zur Welt bringen lassen. Eine Geschichte hat eine innere Logik. Sie ist zwingend. Sie muss so sein, wie sie ist.

Und das impliziert, dass es keine App braucht, die bei der Geburt helfen muss. Alles steckt schon im Autor drin. Der hat eine einzige Aufgabe: Nämlich dieses Werk möglichst direkt und unmittelbar aufs Papier zu bringen. Jegliche Hilfe kann da nur verfälschend wirken. Sowieso, wenn es sich bei Story Planner um eine App handelt, die versucht, den Autor in ein Denkschema zu drängen und ihn dazu nötigen, seine Geschichte in eine Struktur zu drängen und gewissermassen am Reissbrett zu planen.

Das ist keine Literatur. Sondern Buchhalterei. Oder Ingenieurswesen. So, wie einer den Plan eines Atomkraftwerks aufs Papier zeichnet. Oder das Schema einer Atombombe.

Nicht alle Geschichten werden unbefleckt empfangen

So kann man natürlich denken. Und sicherlich gibt es auch Autoren, die so arbeiten – und die tatsächlich alles in sich haben. Aber womöglich ist das auch eine etwas gar romantisierende Sichtweise. Schreiben ist Handwerk – und viele Geschichten werden nicht unbefleckt empfangen, sondern geplant, konstruiert und hart erarbeitet. Ich würde mich nicht erdreisten wollen zu entscheiden, was besser ist.

Und da sich die allermeisten Autoren nicht in ihre Schreibstube blicken lassen, wissen wir nicht, wie ihre Werke entstehen. Ob sie hart erarbeitet – oder als Geistesblitz empfangen worden sind. Jedenfalls würde ich, wenn ich ein Autor wäre, natürlich in den Interviews erzählen, dass mich die Geschichte gezwungen hat, sie so zu schreiben, wie sie geschrieben worden ist. Der Autor als demütiges Werkzeug der Kunst – das macht sich einfach wahnsinnig gut.

Und es ist eine schönere Inszenierung, als wenn man den alten Satz von Thomas Edison zitiert. Jenen Satz, dass Erfindungsgeist von einem Prozent Inspiration und neunundneunzig Prozent Transpiration gespeist wird.

Aber eine App. https://t.co/EC4ptRMOUR

— 🤔 Roger Hausmann #63 (@roger_hausmann) September 6, 2019

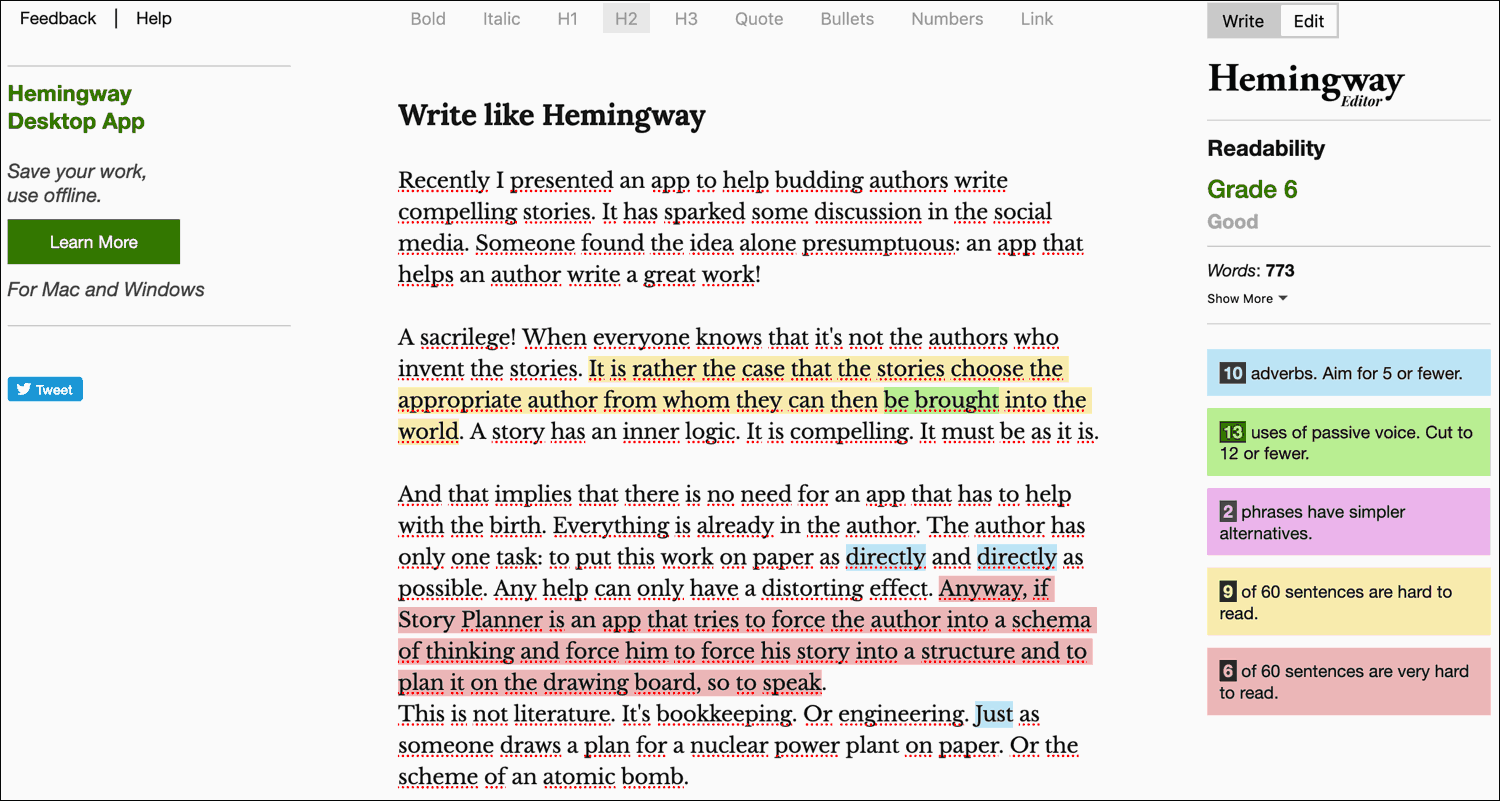

Also – ich halte die App nicht für verwerflich. Sonst hätte ich sie nicht vorgestellt. Und eigentlich wollte ich an dieser Stelle auch auf etwas ganz anderes hinaus. Neben der Grundsatzkritik gab es auch eine Twitter-Diskussion, bei der die Sprache auf einen Editor namens Hemingway gekommen ist. Der impliziert schon bei seinem Namen, dass er fürs Verfassen literaturnobelpreiswürdiger Werke verwendet werden sollte.

Die App für Autoren

Nun hatte Ernest leider keine Gelegenheit, eine Rezension dieses Editors zu verfassen. Somit muss ich das hier tun. Man kann ihn direkt und kostenlos benutzen, nämlich unter hemingwayapp.com. Aber wenn man es wirklich auf den Nobelpreis abgesehen hat, dann überwindet man den Geiz und kauft die Windows- oder Mac-Version. Sie schlägt 20 US-Dollar zu Buch. (Ich oute mich hier als nicht vom Ehrgeiz getrieben – ich habe nämlich nur die kostenlose Webvariante ausprobiert.)

Der Clou ist, dass der Editor einem während des Schreibens eine fortlaufend aktualisierte Stilkritik anzeigt. Man bekommt eine Note für die Lesbarkeit. Adverbien werden markiert und als negativ gewertet. Denn wenn man zu viele davon einsetzt, klingt das Resultat leicht nach Marketingsprech oder nach Groschenroman (Seriously, What’s So Bad About Adverbs?).

Man sollte passive Redewendungen meiden – das hat schon Stilpapst Wolf Schneider gepredigt. Denn bei der passiven Formulierung verschweigt man, wer etwas tut. Aber das Gebot wäre, Ross und Reiter zu nennen – und ein weiteres Gebot ist natürlich, auf abgedroschene Phrasen zu verzichten (siehe auch Seine Schreibe entfloskeln).

Die Empfehlungen sind nur bis zu einem gewissen Grad hilfreich

Nun, an dieser Stelle kann ich meine Kritik anbringen: Die Empfehlungen stimmen natürlich in vielen Fällen. Und passive Formulierungen haben tatsächlich oft etwas ausweichendes und klingen oft nach Beamtensprache. Doch ich, der ich oft über technische Sachverhalte schreibe, weiss nur zu gut, dass es in meinem Metier Dinge zu beschreiben gibt, bei denen kein Akteur vorhanden ist. Wenn man ein Gerät oder eine Software hat, die mit ihren Funktionen beschrieben werden muss, dann geht es nicht um konkrete Handlungen, sondern um die Möglichkeiten, die einem das Produkt eröffnet.

Aber gut: Auch solche Sachverhalte kann man einfacher oder umständlicher beschreiben. Hemingway zeigt bei komplizierten Phrasen an, ob es einfache Varianten gäbe und markiert Sätze, die schwer zu lesen sind. Das hängt von der Länge ab, und von einigen anderen Faktoren. Wie die Lesbarkeitsnote entsteht, wird in der Hilfe beschrieben:

Hemingway builds on the innovations of researchers of a field called “Readability.” These researchers study how understandable a piece of writing is. Part of that work involves trying to decide which U.S. grade level is required to understand your text.

Hemingway judges the “grade level” of your text using the Automated Readability Index. It’s a reliable algorithm used since the days of electronic typewriters.

Und damit sind wir wieder am Anfang – und bei der Kritik, ob solche Apps wirklich helfen oder letztlich bloss den Mainstream befördern. Wenn tatsächlich alle Autoren eine App wie Story Planner-App und einen Editor wie Hemingway nutzen würden, dann wäre das der Vielfalt kaum förderlich. Gerade der Stil ist eine individuelle Sache.

Leserfreundlichkeit ist nicht das einzige Kriterium

Und bekanntlich ist die Literaturgeschichte voll von Autoren, die nicht gerade leserfreundlich geschrieben haben. Mein persönlicher Stein des Anstosses wäre Günter Grass. Aber auch im englischsprachigen Raum gibt es viele Schreiberlinge, die einen als Leser fordern. Hier gibt es eine Liste: Thomas Pynchon, «The Crying of Lot 49», William Faulkner, «The Reivers», Chuck Palahniuk, «Lullaby» oder James Joyce «Dubliners». Da ich keines dieser Bücher gelesen habe, kann ich nicht beurteilen, ob es geholfen hätte, die durch Hemingway hindurchzujagen.

Also: Dem literarischen Renommee ist dieser Editor womöglich abträglich. Aber wenn man irgend eine Form von Gebrauchstext verfasst, kann er sicherlich helfen. Leider funktioniert er nicht für Deutsch, sondern nur für Englisch – und das ist natürlich auch der grösste Nachteil, zumal für unseren Sprachraum hier. Und für ein Urteil habe ich diesen Blogpost kurz durch Deepl.com gejagt und dann bei Hemingway eingestellt. Das Resultat seht ihr beim Screenshot…

Beitragsbild: Trotz des Namens – die sind ohne App entstanden (Quentincompson49/Pixabay, Pixabay-Lizenz).