Google Wave! Fast so ein grosses Wunder wie iSlate. Pardon, das iPad. Bzw. der iTampon, wie ganz böse Zungen zischeln.

Allerdings ist es nach der Aufregung im letzten Jahr verdächtig ruhig geworden um die Wunderwelle. Ist sie schon verebbt, fragt man sich. Die Flaute hat eventuell damit zu tun, dass jeder, der will, inzwischen bei der Wave mit dabei sein kann. Es ist zwar immer noch so, dass man für den «limited preview» eine Einladung braucht. Aber die bekommt man locker, wenn man via Twitter oder Facebook danach fragt. Das schmeichelnde Gefühl fällt weg, einem Geheimbund anzugehören bzw. Teil der Elite zu sein, die Zukunft heute schon sieht. Dafür werden die ständigen Abstürze und Fehler zunehmend lästig.

Abgesehen davon frage ich mich (ein bisschen wie beim iPad), ob es wirklich funktioniert, wenn man aus bekannten Versatzstücken ein neues Produkt baut – und dafür in Anspruch nimmt, die Welt zu revolutionieren.

Vieles leuchtet ein und ist praktisch

Bei der Wave gibt es viele Dinge, die einleuchten, praktisch, nützlich sind. Es gibt aber mindestens ebenso viele Dinge, die unerwartet funktionieren oder irreführend benannt sind. Aus Sicht der Benutzerfreundlichkeit ist die Wave eine bare Katastrophe. Ich bin kein Usability-Experte, aber selbst als Laie fallen mir x Dinge auf, die einfach nicht zusammenpassen:

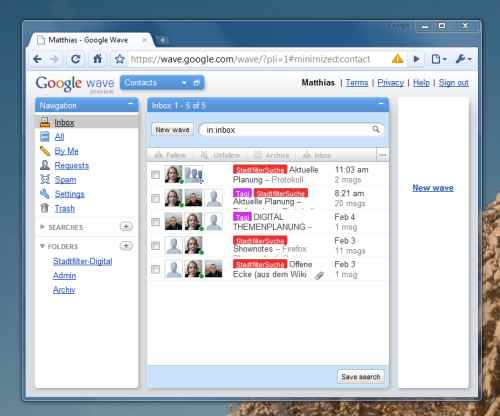

Beispiel Navigation bei der Google Wave

Diese sieht aus wie im E-Mail-Programm. Es gibt eine Inbox, einen Abfallordner und erstaunlicherweise auch den «Spam»-Ordner, was Anlass zur Vermutung gibt, dass man bei Google nicht darauf vertraut, die Wave spam-resistent konstruieren zu können. Man kann die Waves auch in eigene Unterordner verschieben oder mittels Tags organisieren.

An der «Inbox» stört mich erstens der Name. Inbox klingt nach E-Mail, aber so funktioniert die Sache bei Google nicht. Bei der Inbox im Mailprogramm kommt ein neues Mail rein, wird zur Kenntnis genommen, beantwortet oder nicht und dann weggeräumt. Bei der Wave dagegen tauchen in der Inbox alle neuen oder veränderten Waves auf.

Es ist somit keine «physische» Box, d.h. keine Ablage, sondern eine Meta-Kategorie. Ein Zusammenzug der Nachrichten mit dem Attribut «neu» oder «verändert». Für den Benutzer muss das eindeutig erkennbar sein: Hier sind die Waves zu finden, die meine Aufmerksamkeit benötigen. In Ermangelung eines schlüssigeren Namens würde ich das «To do waves» nennen.

Es gibt in der Inbox die Schaltfläche «Archive». Auch hier scheint mir die Bezeichnung nicht glücklich. Es geht nicht darum, eine Wave zu archivieren. Sie bleibt in dem Ordner, wo sie vorher war, verschwindet aber aus der «Inbox». Wenn jemand die Wave ändert, kommt sie zurück und kann wieder archiviert werden. Anstelle von «Archive» sollte man die Schaltfläche einfach «Done!» nennen. Soll heissen: Ich bin fertig mit dir.

Ein weiteres Beispiel dafür ist der Ordner «All»

Dort tauchen alle Waves auf. Wenn man auf die Idee kommt, hier für Ordnung zu schaffen, indem man Waves in passende Unterodner verschiebt, erlebt man hochgradig Irritierendes: Man markiert Waves, klickt auf «Move to», gibt einen Ordner an und scheinbar passiert nichts.

Die Waves tauchen zwar im entsprechenden Ordner auf. In der Liste aller Waves bleiben sie aber unverändert enthalten – was logisch ist, aber den Vorgang des Verschiebens ad absurdum führt.

Es gibt in der Navigation auch Ordner, die wie bei einem E-Mail-Programm oder beim hierarchischen Dateisystem der Festplatte «physisch» zu funktionieren scheinen: Sie bezeichnet keine Meta-Kategorie wie «Inbox» oder «All», sondern den Ort, an dem die Wave gespeichert ist. Das bedeutet zwingend, dass eine Wave nur in einem Ordner auf einmal liegen kann. Verschiebevorgänge zwischen Ordnern funktionieren genauso, wie man es sich vorstellt.

Und wenn eine Wave nur an einem Ort gespeichert sein kann, legt das nahe, dass jede Wave irgendwo gespeichert sein muss. Das ist aber nicht so. Man muss Waves nicht in Ordner ablegen, sondern kann sie auch nur über die Inbox, den schnell unübersichtlich werdenden «All»-Ordner oder über die gespeicherten Suchen («Searches» in der Navigation) nutzen.

Man kann herausfinden, wie es funktioniert

Ich höre vor meinem inneren Ohr die ungeduldige, leicht vorwurfsvolle Frage: Was solls? Warum das Rumreiten auf diesen Details? Wer nicht komplett doof ist, findet schon raus, wie man damit umzugehen hat.

Klar. Mir leuchtet auch ein, dass die «physische Ablage» einer Wave vs. der Zugriff über Meta-Kategorien bloss ein Konstrukt ist. Dass wir Daten losgelöst von physischen Datenträgern nutzen können, ist die grosse Stärke der digitalen, virtuellen Welt. Jede Wave existiert an mehreren Orten gleichzeitig: Bei mir und bei meinen Kommunikationspartnern. Auf dem Bildschirm in meinem Büro, in der Cloud und auf dem iPhone und dem iPad. Und andernorts und nirgendwo.

Aber gerade weil der Grad der Abstraktion zunimmt, werden schlüssige und einleuchtende Bedienungskonzepte umso wichtiger. Wenn man für jedes wichtige Textdokument eine eigene Diskette verwendet, dann ist es egal, wie das Dateiverwaltungsprogramm gestrickt ist.

Wenn eine Verwaltung über Schlagworte hinzukommt, wird die Sache schon komplexer: Es ist in diesem Fall möglich, dass ein Dokument in mehreren Kategorien auftaucht. Das stellt neue Anforderungen an die Schnittstelle zum Benutzer. Trotzdem existiert hier eine Datei immer noch als Datei, die man speichern, auf der Festplatte ablegen oder herumschieben kann.

Die Wave zerrinnt einem zwischen den Fingern

In der Cloud fällt auch dieser letzte Rest von vermeintlicher Gegenständlichkeit weg. Wie, wo und in welcher Form eine Wave gespeichert ist, erschliesst sich dem Benutzer nicht mehr. Sie zerrinnt einem buchstäblich zwischen den Händen. Es hilft aber fürs Verständnis, wenn man sich eine Datei als «Ding» vorstellen kann, das man auf der Festplatte von einem Fach in ein anderes packt, in Schubladen verstaut oder in den Papierkorb legt.

Um so langsam zu einem Fazit zu kommen: Das Konzept der Wave ist vielleicht doch noch etwas wässerig. Es braucht einen Ansatz, der sofort verständlich ist. Eine klare Versinnbildlichung, die sich auch leicht erklären lässt und dem Anwender nahe bringt, wei er damit umgehen soll.

Das wird nicht einfach werden, denn mit Waves wollte Google den ganz grossen Wurf, die eierlegende Wollmilchsau: Man kann Waves als Ersatz für E-Mail einsetzen. Man kann via Wave chatten. Man kann Waves zur «Collaboration», zur gemeinsamen Arbeit an Dokumenten nutzen. Man kann Waves auch als Wiki (miss-)brauchen oder seine Notizen reinschreiben und damit Dienste wie evernote.com oder memonic.com ersetzen.

Google Wave will viel aufs Mal – zuviel?

Aber das heisst auch, dass die Verwaltung der Waves extrem flexibel sein muss. Die Wave sollte wie Notizbuch sein. Wie eine Mailablage, eine Timeline, eine Dateiablage. Sie sollte Postfächer haben, Kategorien bieten, Einteilung in Kapitel und Unterkapitel ermöglichen – alles und noch viel mehr sollte möglichst einfach und unkompliziert gehen und so, dass man keine Sekunde mit Lernen oder Handbuchlesen zubringen muss.

Um nochmals zu Apple zurückzukommen: In diesem Licht betrachtet war Steve Jobs’ Ansatz doch gar nicht so schlecht. Auch wenn manche vom iPad enttäuscht sind, wars nicht verkehrt, nicht zu viel zu wollen. Wenn das iPad das gut kann, was es verspricht, ist das allemal was wert.