Das Schweizer Radio und Fernsehen SRF orientiert sich unter der 2018 gewählten Chefin Nathalie Wappler um: Das Projekt heisst «SRF 2024» und sei ein «Aufbruch in die digitale Zukunft», liest man in Medienportal.

Das klingt auf den ersten Blick ausgezeichnet: SRF stärke den Investigativjournalismus und die Informationen über die digitalen Kanäle. Wappler verspricht mehr Livestreams im Sport, Podcasts, Storytelling.

Auf den zweiten Blick beginnt man sich vielleicht über die vielen Schlagworte zu wundern: Da wird das «digital first»-Prizip hochgehalten und von «smarteren» Produktionsmethoden geschrieben. Und auf den dritten Blick – wenn man bis zum Ende liest –, erfährt man, dass der «Ausbau im Digitalen Verzichte im Linearen» erforderlich mache.

An dieser Stelle muss ich mich erst einmal über ein Detail aufregen: Es handelt sich um den unsinnigen Gebrauch des Begriffs «digital». Er ergibt im Kontext von «SRF 2024» absolut gar keinen Sinn. Denn es ist doch so: Quasi alles, was das Schweizer Radio und Fernsehen macht, ist heute digital: Das Analogfernsehen ist spätestens seit 2014 Geschichte; damals hat die UPC die analoge Verbreitung im Kabelnetz beendet. Es mag sein, dass es in einigen kleinen Kabelnetzen noch analoge Fernsehsignale gibt. Und ja, DAB+ zum Trotz wird per UKW Radio noch nicht-digital gesendet. Aber darum geht es in keinster Weise.

Die (verquere) Ausgangslage

Unter «digital» subsumiert SRF, falls ich das richtig dechiffriert habe, die Verbreitungskanäle, die neu hinzukommen oder verstärkt bespielt werden sollen. Das sind Youtube, die eigene Streamingplattform Playsuisse, um die es weiter unten auch noch gehen soll. Gemeint sind wohl auch die Abruf-Inhalte auf den Podcastplattformen und in den eigenen Smartphone-Apps.

Man könnte mir vorwerfen, ich übe hier kleinliche Kritik. Aber das sehe ich nicht so: Wenn man eine Strategie entwirft, benötigt man eine saubere und klare Terminologie – denn sonst reden die Beteiligten aneinander vorbei und die zugewandten Kreise, die man von seinem Projekt überzeugen will, verstehen einen nicht. Und die Unterscheidung in lineare Verbreitung und On-Demand ist so schwierig auch wieder nicht.

Nun, man kann auch weitere Kritik üben. Zum Beispiel, dass für eine Strategie, die für weite Teile des Publikums bislang sehr vage geblieben ist, bereits handfeste Einschnitte erfolgt sind. Es werden diverse Sendungen abgeschafft, beispielsweise «Einstein Spezial», «Blickpunkt Religion», «Netz Natur» oder die tägliche Sportsendung «Sport Aktuell». Auch die Literatursendung «52 beste Bücher» musste über die Klinge springen, wogegen sich die Autorinnen und Autoren zur Wehr gesetzt haben.

Und ja, ich habe ich auch gefragt, ob hier eine hochtrabende Strategie als Vorwand herhalten muss, Gefässe loszuwerden, die irgendwem aus irgendwelchen persönlichen Gründen nicht in den Kram passen – wie das auch bei anderen Medienhäusern anlässlich von Neuausrichtungen schon passiert sein soll. Den Verdacht konnte man schon haben, als die Talksendung «Schawinski» weichen musste. Bei «52 beste Bücher» kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen, dass diese Radiosendung kostenintensiv war und dass sich die Einsparung im Budget gross bemerkbar macht.

Die Kritik

Journalist und Medienwissenschaftler Matthias Zehnder kritisiert in seinem Beitrag Tanker in Seenot: Das Wendemanöver von SRF etwas anderes. Er schreibt:

SRF packt wohl die richtigen Dinge an, packt diese Dinge aber (mindestens was die Kommunikation angeht) nicht richtig an. Ich vermute, SRF hat nur in der digitalen Welt eine Zukunft. Das möchte SRF aus Angst vor den Verlegern und der rechten NoBillag-Polit-Allianz nicht sagen. Auf diese Weise vergräzt SRF aus Angst vor seinen Feinden seine Freunde und steht am Ende alleine da.

Das ist einleuchtend, auch wenn Zehnder das Wort digital genauso falsch benutzt wie SRF. Aber ich stimme ihm zu, dass die Bedeutung der linearen Kanäle ab- und die Nutzung auf Abruf zunehmen wird.

Ohne Zweifel wird sich das auf das Programm auswirken. Wie ich aus dem Buch Die TV-Falle von dem besagten, bei SRF abgesetzten Roger Schawinski weiss, ist für das lineare Programm der Audience Flow wichtig.

Das heisst, wenn das Publikum um 19:30 Uhr für die Tagesschau einschaltet, dann kann man es, wenn man es richtig macht, auch für die Prime-Time-Sendung um 20:05 Uhr bei der Stange behalten. Und vielleicht bleibt es sogar bei der Nachrichtensendung «10 vor 10» mit dabei. (Oder es macht zumindest bei der Quotenerhebung diesen Anschein, wenn der Zuschauer auf dem Sofa eingeschlafen ist, der Fernseher aber weiterläuft.)

Bei der On-Demand-Nutzung kann man nicht auf diesen Audience-Flow zählen. Wenn ein Zuschauer mit der einen Sendung durch ist, sucht er sich die nächste aus. Das heisst, jede einzelne Produktion muss sich selbst ausreichend gut verkaufen können. Damit geht es dem Fernsehen und Radio kein bisschen besser als uns Journalisten der schreibenden Zunft: Früher waren die Welt in Ordnung, wenn die Leserin zufrieden genug war, um einmal im Jahr ihr Abo zu erneuern. Heute, im Internet, kämpft jeder einzelne Artikel um die Gunst des Publikums.

Die Schaumschlägerei

Und ja, die Distributionskanäle sind nicht völlig nebensächlich: Es trägt zum Erfolg bei, wenn Sendungen dort zu finden sind, wo das Publikum sie ohne viel Aufwand abrufen kann. Nun ist es aber kein grosses Ding, eine Fernsehsendung bei Youtube oder eine Radioreihe als Podcast bei Spotify einzustellen. Man braucht einen, der das richtige Passwort kennt und weiss, welche Mediendatei er wo hochladen muss. Aber so eine Person wird sich in einem grossen Unternehmen wie SRF sicherlich finden lassen.

Darum betreibt SRF mit seiner Strategie 2024 für meinen Geschmack etwas zu viel Schaumschlägerei. Denn ob man nun einen Audience Flow hat oder nicht, eines bleibt sich gleich: Für den Erfolg beim Publikum braucht es gute Inhalte. Darum sollte man die Bemühungen in die Frage investieren, wie man das Publikum hinter dem Ofen hervor- bzw. an die Empfangsgeräte lockt – egal, was das für ein Empfangsgerät sein mag und wie die Inhalte auf selbiges gelangen.

Ich persönlich halte es für falsch, dass sich SRF so viele Gedanken macht, ob eine Sendung nun via Youtube oder meinetwegen Tiktok das gewünschte Publikum findet. Gut möglich, dass sich das alle drei Wochen ändert, sodass man bei dieser Frage eh – Achtung, schlimmes Buzzword – agil bleiben muss.

Was es braucht, sind Ideen, welche Inhalte zukunftsträchtig sind und wie man sie attraktiv aufbereitet. Doch die gute Nachricht ist, dass es diesbezüglich bei SRF gar nicht so schlecht aussieht. Das werde ich gleich an fünf Beispielen darlegen.

Meines Erachtens drängt sich darum der Schluss auf, dass das grösste Problem beim Schweizer Rundfunk darin besteht, dass man glaubt, eine allumfassende Zukunftsstrategie haben zu müssen, weil Manager das nun einmal so machen. Doch das bringt die Leute dazu, mit der Brechstange ans Werk zu gehen, obwohl es völlig ausreichend wäre, die richtigen Leute machen zu lassen.

Die Hoffnungszeichen

Also, hier die Punkte, die mich zur Aussage verleitet haben, dass bei den Inhalten und Zukunftsideen SRF gar nicht so schlecht aufgestellt ist:

Die Podcasts. Ich habe in letzter Zeit einige besprochen, nämlich hier «Hotspot» und da «Es geschah am – Postraub des Jahrhunderts». Und auch wenn ich im Detail einiges zu kritisieren habe, so gefällt mir die Stossrichtung. SRF experimentiert mit modernen Erzählmitteln, die zwar von Podcastern erfunden worden sind, aber auch im klassischen Radio gut funktionieren.

Die neue Audioplattform. Die ist Thema im Beitrag Öffentlich-rechtliches Audioglück und sie führt vor Augen, wie man Beiträge aus einem klassisch-linearen Programm anbieten muss, damit auch das On-Demand-Publikum seine Freude daran hat. Und auch wenn in der On-Demand-Welt der Audience Flow nicht mehr greift, so hat der Nutzer solcher Apps die Möglichkeit, sich Sendungen anzuhören, die er bislang niemals konsumiert hätte, weil sie zu einer unpassenden Zeit ausgestrahlt worden sind.

Das Revival des Hörspiels. Das ist Radioform, wie sie klassischer nicht sein könnte. Und wie hier erklärt, funktioniert sie via On-Demand-App so gut wie eh und je. Oder sogar noch besser, weil das Publikum zeitsouverän konsumieren und binge-hören kann.

Die neue Plattform Playsuisse. Eigentlich hatte ich vor, in diesem Blogpost eine Kritik abzuliefern. Doch während ich mir überlegt habe, wie diese Plattform ins Angebot von SRF und der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft SRG passt, bin ich vom rechten Blogging-Pfad abgekommen und bei dieser Kritik der Strategie 2024 gelandet.

Aber das ist nicht verkehrt. Denn es ist in der Tat so, dass man die Bedeutung der neuen Plattform nicht richtig versteht, wenn man die Identitätskrise beim SRF nicht durchdrungen hat.

Und ich habe versprochen, dass ich die kritische Würdigung der am 7. November gestarteten Streamingplattform bei der nächstbesten Gelegenheit nachreichen werde. Die Gelegenheit ist gekommen; der Beitrag zu Play Suisse ist da: Komaglotzen auf gut Schweizerisch.

Bis dahin halte ich fest, dass dieses Streamingangebot als Pendant zur Audio-Plattform sinnvoll ist und die Chance hat, die Generation Netflix (zu der ich mich zähle) abzuholen.

«Frieden». Die historische Dramaserie in sechs Teilen hat in den sozialen Medien viel positives Echo ausgelöst. Ich habe noch nicht so viel von ihr gesehen, dass ich mir ein abschliessendes Urteil erlauben könnte. Doch wenn das Lob auch nur halb zutrifft, so ist es klar, dass eine solche Produktion im linearen Fernsehen genauso viel Anklang findet wie auf Playsuisse. Denn wie schon vor bald 25 Jahren galt: Content is king.

Beitragsbild: SRF-Medienportal.

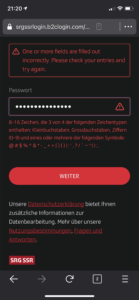

Wollte mir Play Suisse gerade mal anschauen und was springt mir entgegen: eine Aufforderung zum Login! Ich will (von mir mitfinanzierte) Filme schauen und keine Datenbanken füttern!

Ein Benutzerkonto sollte optional sein. Gerade dadurch könnte sich ein gebührenfinanzierter Sender von Gratisanbietern abheben. Mittlerweile will ja fast jede App ein Konto, und dies meist nicht zum Vorteil des Benutzers.

Man könnte die Personalisierung im Browser speichern und dann in ein allfällig später erstelltes Konto übernehmen. Vorbild könnte die App „Vivino“ sein: die benötigt kein Konto und hat dadurch eine niedrige Einstiegshürde, aber wenn man später ein Konto erstellt, werden die gescannten Weine übernommen.

Diese Personalisierung kann ad absurdum geführt werden, indem für jeden Wochentag ein Konto eröffnet wird. Braucht dazu 7 entsprechende Mailkonten …

Für Nathalie gilt: Du hast keine Chance, also nutze sie! Für Gilles heisst die Strategie: Du hast keine Ahnung, also tue alles, was davon ablenkt. Für das Schweizer Farbfernsehen bedeutet das: definiert endlich, was Service Public aus eurer Sicht darstellt.