Es gibt ein Leben nach Harry Potter, wie J.K. Rowling unter dem Pseudonym Robert Galbraith beweist. Unter dem erscheint seit 2013 ihre Krimi-Serie mit dem Cormoran Strike und seiner Partnerin Robin Ellacott. Ich habe hier und hier zwei Bücher aus der inzwischen sechsteiligen Reihe besprochen und komme nicht umhin, dem neuesten Streich einen – ja, ich weiss, leider viel zu langen – Blogpost zu widmen.

In diesem neuesten Fall geht es um eine Mordermittlung, in zu einem grossen Teil in den sozialen Medien stattfinden. Cormoran und Robin sind mit der Aufgabe konfrontiert, in einem verwirrenden Panoptikum aus Twitter-Pseudonymen, anonymen Mitspielern in einem Videogame und realen Akteuren die richtigen Zuordnungen zu machen. Wie man sich vorstellen kann, gibt es in dieser Sphäre unendlich viel Raum für Missverständnisse und Irrtümer.

Das Buch heisst The Ink Black Heart bzw. Das tiefschwarze Herz. Es hat (in Deutsch) geschlagene 1360 Seiten und ist als englisches Hörbuch satte 32 Stunden und 43 Minuten lang. Und nein, das ist nicht das Thema: Während ich überbordende Länge bei Podcasts anprangere, können mir Bücher von diesem Kaliber nicht ausufernd genug sein.

Gut, man könnte dieser Geschichte ankreiden, dass es lange dauert, bis sie in Fahrt kommt – und dass es schwierig ist, ein Verwirrspiel so lange aufrechtzuerhalten: Auf diesen Punkt komme ich ganz zum Schluss zurück.

Aber Galbraith alias Rowling nutzt die geschickt, um Spannung aufzubauen und uns erst so tief in ein Labyrinth hineinzuführen, dass wir komplett die Orientierung verlieren, um uns hinterher wieder hinauszuhelfen. Und wie Stephen King nutzt die Autorin den weiten erzählerischen Raum, damit ihre Figuren ein Eigenleben entfalten, wir Leserinnen die Stimmung auf uns wirken lassen und Lust auf die Nebenhandlung bekommen – die seit Band 1 darin besteht, dass sich Robin und Cormorans verzweifelt, aber nicht eben erfolgreich darum bemühen, Privates und Berufliches getrennt zu halten.

Keine «Abrechnung mit den Kritikern»

Die Geschichte hat mir gefallen, weil sie die derzeitige Stimmung in den sozialen Medien klug reflektiert und die Lynch-Mob-Attitüde von Online-Trollen in einen fiktiven Kriminalfall übersetzt. Den Vorwurf, J. K. Rowling habe ihre eigenen Erfahrungen mit dem Cybermob verarbeitet, sehe ich nicht bestätigt. Das Buch ist keine «Abrechnung mit ihren Kritikern» – ausser natürlich, wenn man es unbedingt so lesen will.

Und selbst wenn es so wäre: Warum sollten Autorinnen und Autoren nicht auf eigene Erfahrungen zurückgreifen? Man muss nicht mit jeder politischen Ansicht eines Autors übereinstimmen, um seine Bücher lesen zu können. Und was das angeht, habe ich von J. K. Rowling auf Twitter nichts gelesen, was man nicht ernsthaft diskutieren könnte.

Ein anderer Punkt ist an dieser Stelle interessanter: «The Ink Black Heart» zeigt exemplarisch auf, dass manche Romane keine besonders guten Hörbücher abgeben. Das ist offensichtlich dann der Fall, wenn es in der gedruckten Version Abbildungen gibt, die fürs Verständnis relevant sind.

Wer kann sich vierzig Namen merken?

Das ist hier nicht der Punkt, dafür gibt es zwei andere Probleme: Erstens gibt es 29 Realfiguren, plus ein gutes Dutzend Charaktere aus dem virtuellen Raum, also Twitter und dem Online-Spiel «Drek’s Game», in dem ein Teil der Handlung stattfindet. Die alle auseinanderzuhalten, ist beim Hören nicht so einfach. Beim Lesen kann man allenfalls zurückblättern oder sich Notizen machen, aber beim Hörbuch ist das nicht möglich bzw. so umständlich, dass es die meisten Konsumentinnen nicht tun. Ein Figurenverzeichnis in schriftlicher Form wäre enorm hilfreich.

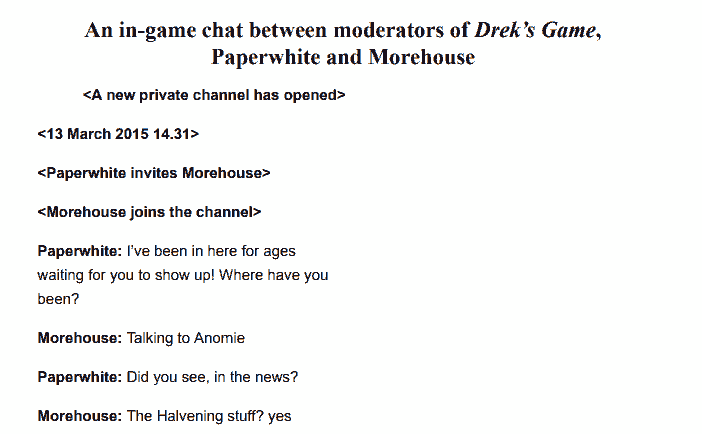

Das zweite Problem liegt darin, dass es in diesem Buch eine Reihe von protokollarischen Passagen gibt:

Der Sprecher des Buchs, Robert Glenister, hat nun keine andere Wahl, als alles, was man beim Selber-Lesen bloss überfliegen würde, vorzutragen – also auch die Zeit- und Statusangaben. Das ist nicht immer prickelnd und mitunter zermürbend. Es ist unvermeidlich, dass man als Zuhörer geistig abdriftet und wichtige Informationen überhört.

Das Dilemma des Hörbuchs

Das ist ein Dilemma: Hörbücher leben davon, dass der Sprecher exakt das vorliest, was im Buch steht. Der Clou ist, dass keine wie auch immer geartete Adaption stattfindet. Eine gute Regel – die vielleicht nicht sakrosankt sein sollte. Bei «The Ink Black Heart» wäre zu überlegen gewesen, ob die Statusinformationen nicht hätten gerafft werden können. Vielleicht hätten sich die Chat-Dialoge auch als Dialoge mit mehreren Stimmen umsetzen lassen. Und ja, dadurch wäre ein Genre-Zwitter zwischen Hörbuch und Hörspiel entstanden. Aber dafür käme mehr Tempo in die Rezitation und es wäre weniger ermüdend.

Sollte Audible (bzw. der Produzent Hachette Audio) eine einfachere und pragmatische Lösung vorziehen, dann hätte sich wiederum eine Textbeigabe angeboten: Ein Begleitheft, das entweder direkt in der App aufgerufen werden könnte – ähnlich, wie die Shownotes in einem Podcast – oder das als simples PDF zur Verfügung steht. Es würde die protokollarischen Passagen enthalten. Im Hörbuch würden sie wie gehabt vorgelesen werden. Als Nutzer hätte man die Möglichkeit, sie parallel mitzulesen, was das Verständnis verbessern würde. Oder wir könnten sie überfliegen und im Hörbuch überspringen.

Wenn Audible mal für zwölf Jahren auf mich gehört hätte!

Diese Forderung ist nicht neu. Ich habe sie vor zwölf Jahren im Beitrag Audible, wie wärs mit Kapiteln? schon einmal vorgebracht. Die Kapitel gibt es inzwischen und auch die meisten der anderen angesprochenen Punkte bis aufs DRM sind gelöst. Doch dass sich Audible dem digitalen Begleitheft verweigert, finde ich schade.

Was die Hörbuchfassung von «The Ink Black Heart» angeht, ist leider unüberhörbar, dass die mit der heissen Nadel genäht worden ist. Es gibt enorme Unterschiede beim Pegel zwischen den einzelnen Kapiteln, und es wurden nachträglich diverse Stellen abgeändert, was anhand der unterschiedlichen Akustik der nachträglichen Aufnahmen zu hören ist. Ich gehe davon aus, dass das davon herrührt, dass die gedruckte Ausgabe und das Hörbuch möglichst zeitgleich veröffentlicht werden sollten. Und klar – bei einem Buch vor dem Druck Änderungen anzubringen, ist einfacher, als eine Lesung «nachzubearbeiten».

Abschliessend kurz zum Inhalt:

Die Geschichte dreht sich um Edie Ledwell, die auf Youtube mit einer Animationsserie mit dem Titel «The Ink Black Heart» einen Überraschungshit gelandet hat. Der Erfolg ist so gross, dass Netflix die Produktion übernehmen will. Doch während das ein Grund zur Freude sein könnte, sucht Edie die Hilfe von Cormoran und Robin, weil sie im Netz verleumdet und mit Drohungen eingedeckt wird.

Gründe für die digitale Schlammschlacht gibt es mehrere, doch Schuld ist vor allem die Haupt-Opponentin Anomie. Sie tritt nur online in Erscheinung, und zwar als Entwicklerin des auf «The Ink Black Heart» basierenden Spiels «Drek’s Game». Edie ist nicht begeistert von dem Spiel, was Anomie ihr übelnimmt. Darum hetzt sie in «Drek’s Game», wo es öffentliche und private Chat-Kanäle gibt, die Nutzer gegen Edie Ledwell auf. Der Mitentwickler des Spiels, eine Online-Figur namens Morehouse, beteiligt sich nicht am Mobbing.

Mord auf dem Friedhof

Robin lehnt Edie Ledwells Fall ab, weil die Agentur schon voll ausgelastet ist und sie keine besondere Erfahrung im Bereich der Cyber-Ermittlungen hat. Doch als Edie und Josh Blay, der Ex-Freund und Miterfinder von «The Ink Black Heart» auf dem Highgate Cemetery angegriffen und Edie getötet werden, übernehmen die beiden Detektive die Ermittlungen.

Sie haben die Aufgabe herauszufinden, wer hinter dem Online-Alias Anomie steckt. Ist es tatsächlich Edie selbst, wie ein Dossier beweisen soll, das Josh zugespielt worden ist? Im Lauf der Ermittlungen spüren die Detektive diversen Fährten nach und versuchen herauszufinden, welche Verbindungen zwischen den diversen Online- und Offline-Personen bestehen, die dieses tintenschwarze Herz umkreisen: Da gibt es einen woken Blogger, der sich «The Pen of Justice» nennt und den Animationsfilm als rassistisch, behindertenfeindlich und transphob brandmarkt. Robin ermittelt beim North Grove Art Collective, wo Josh einmal gewohnt hat und sich dubiose Figuren tummeln, die am Animationsfilm beteiligt waren, etwa als Synchronsprecher.

Und klar: Die beiden Detektive wollen auch wissen, wer die beiden Künstler angegriffen und Edie umgebracht hat. War es tatsächlich Anomie selbst, wie sie im Online-Chat behauptet hat? Oder haben die rechtsextremen Odin-Jünger etwas damit zu tun, die sich Halvening nennen und Wikinger-Runen auf den Körper tätowieren lassen?

Eine Bombe als Lohn für Heldenmut

Während der Ermittlungen rettet Robin das Leben von Oliver Peach, der an einer Comicmesse (Comic-Con) von einem als Batman verkleideten Unbekannten vor die U-Bahn gestossen wird. Dieser Peach gehört zu Halvening und ist ein Moderator bei «Drek’s Game», aber zu wenig hell, als dass er als Drahtzieher infrage käme. Kurz danach wird das Büro von Cormorans und Robins Agentur durch eine Paketbombe schwer beschädigt, was damit zu tun haben dürfte, dass nach Robins Rettungsaktion ihr Name in der Presse aufgetaucht ist. Robin findet daraufhin heraus, wer sich hinter dem Pseudonym Morehouse versteckt. Es handelt sich um Astrophysiker Dr. Vikas Bhardwaj, der allerdings umgebracht wird, noch bevor die beiden Detektive ihn befragen können.

An dieser Stelle können Cormoran und Robin die meisten Verdächtigen von der Liste streichen – nur noch zwei Leute kommen als Anomie infrage. Doch just jetzt gesteht Yasmin Weatherhead, dass sie ab und zu für Anomie Moderations-Aufgaben in «Drek’s Game» übernommen hat – natürlich, um dieser Person ein Alibi zu verschaffen und über ihre Abwesenheit im Game hinwegzutäuschen.

Die Krux einer jeden «Wer wars denn nun?»-Geschichte

Der Schluss ist okay, wird dem komplexen Beziehungsgeflecht, in das uns J.K. Rowling verwickelt, aber nicht ganz gerecht. Das ist verständlich, denn während einer so langen Whodunit-Geschichte haben wir Leserinnen und Leser ausgiebig Gelegenheit, uns unsere eigenen Gedanken zum Täter zu machen.

Damit wir ihn nicht vor den Detektiven enttarnen – was ein schlechtes Licht auf sie werfen würde –, bleiben dem Autor nur eine Handvoll Möglichkeiten: Der Täter oder die Tätern ist meisterhaft darin, sich zu verstellen. Oder alle Taten stammen von einer Randfigur, die es immer geschafft hat, sich der Aufmerksamkeit zu entziehen. Oder sie hatte ein geniales Alibi, das erst im letzten Moment und völlig unerwartet in sich zusammenkracht. Die Randfigur als Täter hat den Nachteil, dass wir sie als Leser nicht richtig kennenlernen – und dann enttäuscht sind, dass all die Figuren, die wir viel genauer kennengelernt haben, sich als unwichtig entpuppen…

Beitragsbild: Zwar nicht tintenschwarz, dafür (vermutlich) aus Friedhoferde geformt (Fallon Michael, Unsplash-Lizenz).