Hier steht klar und deutlich: «Matthias, es ist Zeit, dass du deine Zeit für sinnvolle Dinge verwendest!» (Karolina Grabowska, Pexels-Lizenz)

Manchmal klicke ich aus purer Rachsucht auf ein Online-Banner. Zum Beispiel dann, wenn eine dieser werbefinanzierten Apps mich besonders aufdringlich mit übergriffigen Anzeigen gepiesackt hat. Vor allem bei Spielen gibt es sehr viel Werbung. Und dort ist sie besonders nervtötend – wie ich feststellen durfte, als ich die Games für meinen Beitrag Da läuft man sich gleich viermal die virtuellen Hacken wund getestet habe.

Unterbrecherwerbung will einen mit allen möglichen fiesen Tricks dazu bringen, sie anzuklicken. Sie verschwindet nicht von alleine, sondern muss vom Nutzer entfernt werden. Zum Schliessen gibt es ein kleines x-Symbol: Das zeichnet sich dadurch aus, dass es nie in der gleichen Ecke zu finden ist: Man muss es somit immer erst suchen. Und es ist winzig, dass man möglichst leicht daneben tippt.

Die «Dark pattern» im Software- und Nutzerinterface-Gestaltung

Auch die Werbung selbst nutzt Tricks, die höfliche Leute als «fragwürdig» bezeichnen würden. Wenn man es weniger zurückhaltend ausdrücken will, nimmt man das Wort hinterfotzig in den Mund.

Der Trottel, der sich diese Methode ausgedacht hat, erweckt den Anschein, als ob man ein Spiel spielen könnte. Es sieht so aus, als ob man einen Tennisball schlagen oder Raumschiffe abschiessen könnte. Oder etwas in der Art.

Klar, das appelliert an den Spieltrieb – aber natürlich geht es nur darum, dass man auf die Werbung klickt und dann meist gleich in den App-Store umgeleitet wird, wo man die App erst herunterladen müsste, bevor man wirklich spielen kann. Es versteht sich von selbst, dass man in jener App noch mehr Werbung zu sehen bekäme. Oder man würde mit allerlei Free-to-Play-Tricks dazu genötigt, sein Geld für In-App-Käufe rauszuwerfen.

Nur Willensstarke lassen sich nicht einwickeln

Wenn man keine Lust hat, sich auf diese Weise einen Klick (bzw. Tipper) auf die Werbung abnötigen zu lassen, muss man dreissig Sekunden lang standhalten. Denn so lange erscheinen diese – für meinen Geschmack an Irreführung grenzenden – Werbeanzeigen. Erst dann erscheint das x, mit dem man die Anzeige schliessen und zu seinem Spiel zurückkehren kann.

Es braucht Willensstärke und Disziplin, um sich nicht einwickeln zu lassen.

Aber wie gesagt: Es kommt vor, dass ich gerade extra auf diese Quelle der Belästigung tippe. Denn natürlich: Sobald ich das tue, muss der Auftraggeber der Werbung mehr bezahlen. Pay per click besagt, dass der Preis steigt, wenn ein Banner angeklickt statt nur angestarrt wird. Das heisst: Man kann als Belästigter dem Urheber der Belästigung wenigstens einige Cents an Kosten verursachen.

Belohnungen für unfeine Methoden

Diese Methode hat leider einen Nachteil: Sie beschert dem Entwickler der ursprünglichen App ein paar Cent an Einnahmen. Man belohnt ihn dafür, dass er sein Produkt mit Werbung und nicht auf eine vernünftige Art und Weise finanziert. Aber immerhin hat er eine App entwickelt, die man wenigstens benutzen will.

Also, Werbung ist nervig. Und die Methoden, die bei Spielen angewandt werden, sollte jeder Mensch mit einem Minimum an Selbstachtung schlichtweg ablehnen.

Und warum Apple sie zulässt, verstehe ich nicht. Das heisst, ich verstehe es natürlich schon. Denn Apple profitiert direkt oder indirekt von diesen Apps. Aber die Kehrseite ist, dass die «User Experience» – auf die Apple sonst immer so stolz ist –, ganz gewaltig leidet. Da hilft auch Apple Arcade nicht. Denn bei Apples Abodienst für Spiele gibt es zwar keine Werbung. Aber leider auch nicht die Spiele, die ich gerne mag.

Neulich habe ich auf eine Werbung geklickt. Anschliessend aus Neugierde die App sogar heruntergeladen. Und jetzt bespreche ich die App sogar. Denn mir scheint es wichtig zu sein daran zu erinnern, was für unbegreiflichen Schrott es in diesem App Store nebst all den tollen Produkten auch gibt.

Life Key?

Also, die App heisst Life Key. Es gibt sie fürs iPhone und iPad, und ich verlinke sie hier sogar. Weil ich weiss, dass meine Leserinnen und Leser erwachsen genug sind, um nicht auf jeden Link zu klicken, den sie auf ihrem Lieblingsblog vorfinden. Die App verspricht einem Einsichten zu Liebe, Karriere und Familie – und zwar mithilfe der wissenschaftlich völlig wasserdichten Methode des Handlesens.

… nein, ich mache nur Witze. Wie sollte ein vernünftiger Mensch auf die Idee kommen, dass die Handlinien irgendetwas anderes darüber aussagen, als wie intensiv man seine Hände für körperliche Arbeit benutzt? Und völlig absurd ist es anzunehmen, dass mit diesen Linien sogar Aussagen über die Zukunft möglich sind.

Jedenfalls fand ich, dass Handlinienlesen ein optimales Einsatzfeld für künstliche Intelligenz ist. Wieso sollte man nicht mittels maschinellem Lernen die üblichen Aussagen treffen können? «Das hier ist die Lebenslinie. Die macht hier einen Knick, was darauf hindeutet, dass du ein Bein verlierst. Oder wenigstens dein Haupthaar.» Scheint mir ein Klacks.

Natürlich macht die App ein gewisses Trara um ihre Weissagung. Man muss seine Hand so fotografieren, dass sie einigermassen mit der eingeblendeten Hand-Kontur übereinstimmt. Das ist gar nicht so einfach – entweder, weil die Kontur nicht zu meiner Hand passt. Oder umgekehrt.

Das Maximum bei der Liebe?

Nach dem Scannen erwarte ich weltbewegende Erkenntnisse. Doch es erscheinen bloss zwei Scores: Im Hinblick aufs Vermögen gibt es eine 4,1, bei der Liebe aber eine sagenhafte 9,9. Wenn man das Kreissegment in Betracht zieht, scheint das das Maximum zu sein.

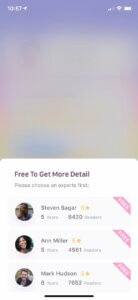

Mehr erfährt man allerdings nicht. Man müsste sich an dieser Stelle mit einem echten Handleser verbinden lassen. Steven, Ann und Mark stehen zur Auswahl. Alle haben fünf bis sechs Jahre Erfahrung. Und natürlich arbeitet keiner von ihnen für einen Gotteslohn. Man zahlt zehn Dollar für eine Sitzung, fünf Dollar pro Minute für einen Anruf mit oder ohne Video.

Damit ist offensichtlich, dass diese App die gute alte Mike-Shiva-Masche ins App-Zeitalter hinübergerettet hat – was natürlich ausgezeichnet zu der Werbemethode passt.

Danke. Aber nein danke.

Wie auch immer: Ich bin an dieser Stelle gewillt, den Test abzubrechen. Man könnte zwar auch eine Gratis-Konsultation beanspruchen. Doch wenn man jenen Knopf drückt, erscheint ein Countdown, der wahrscheinlich das Äquivalent der guten alten Telefon-Warteschleife ist.

Doch die gehört zu den Dingen, die meines Erachtens sehr gerne aussterben dürfen. Zusammen mit dieser ganzen Esoterik-Abzocke.