Also, es kann nun sein, dass gleich alle auf mich einprügeln und mir abgrundtiefe Ignoranz vorwerfen werden. Abgesehen davon, dass mein Ego das verkraften müsste, wäre das gar nicht so schlimm: Dann hätten nämlich ein paar Leute über meine Idee nachgedacht und wahrscheinlich hätte dabei sogar ein Erkenntisgewinn herausgeschaut.

Also, es geht um Parteien. Und die Frage, ob es die in der digitalen Zeit überhaupt noch braucht. Die Digitalisierung bringt bekanntlich eine Disintermediation mit sich. Wikipedia erklärt dieses sperrige Wort mit der Wertschöpfungskette, bei der Stufen überflüssig werden. Ein Beispiel ist der Kleiderladen in der Stadt, den es nicht mehr braucht, wenn man via Internet direkt beim Hersteller bestellt.

Es gibt noch viele andere Beispiele: Es braucht den Verlag nicht mehr, wenn ich als Autor mein Buch in elektronischer Form selbst bei Amazon veröffentliche. Disintermediation findet auch statt, wenn ein Musiker seine Songs direkt bei Spotify reinstellt. Oder wenn ich auf die Dienste des Bankenwesens verzichte und all meinen Kram nur noch via Bitcoin kaufe. Und auch ein Podcast oder ein Blog ist (meistens) Disintermediation: Der Autor richtet sich direkt an sein Publikum, ohne dass ein Medienhaus die Finger dazwischenhält.

Die Politik disintermediieren

Also, warum keine Disintermediation in der Politik? Parteien sind dazu da, Leuten mit ähnlichen Meinungen in eine Organisation einzubinden. Das erspart es uns Wählern, uns mit jedem einzelnen Politiker auseinandersetzen zu müssen. Wenn wir zum Schluss gekommen sind, dass uns die violette oder die hellgelbe Partei am ehesten entspricht, dann werfen wir deren Wahlliste ein.

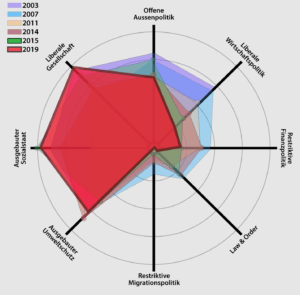

In der digitalen Welt gibt es die schöne Erfindung des Smartspiders (Details zu meinem sind hier nachzulesen). Er funktioniert so, dass man ein paar Fragen beantwortet. Daraufhin wird das persönliche Profil berechnet und man bekommt eine Liste vorgesetzt, auf der man die Politiker sieht, deren Haltung am genauesten mit den eigenen Wertvorstellungen korrespondiert.

Ich exerziere das nun seit bald zwanzig Jahren jeweils vor den nationalen und kantonalen Wahlen durch. Und jedes Mal ist mir aufgefallen, dass ich eine Handvoll Parteien auf dem Zettel habe – drei oder vier sind es mit Sicherheit.

Es gibt keine Partei, an der nicht wesentliche Dinge stören

Es gibt keine Partei, die mit mir deckungsgleich wäre. Und nicht nur das: Es gibt keine Partei, an der mich nichts Fundamentales stört. Insbesondere die Grünen. Die drängen sich einem in Zeiten des Klimawandels geradezu auf. Aber dass die grüne Partei oft fortschrittsfeindliche Positionen besetzt, stört mich zutiefst. Zum Beispiel, wenn grüne Politiker ein 5G-Moratorium fordern. (PS: Die SP ist auch nicht besser, was 5G angeht.)

Ein Dorn im Auge ist mir auch die Haltung im Gesundheitswesen. Andreas Kunz von der «Sonntagszeitung» schreibt Folgendes:

Obwohl für die meisten Anwendungen noch immer keine Studie eine Wirksamkeit belegt, fordern sie in ihrem Positionspapier eine weitere staatliche Förderung von Homöopathie, Globuli und Hypnose. Mit ihrer sonderbaren Vorliebe für aberwitzige Methoden (man erinnere sich an Tamy Glausers «Veganerblut heilt Krebs») treiben die Grünen nicht nur die Gesundheitskosten in die Höhe, sondern erweisen dem Ansehen der Wissenschaft insgesamt einen schlechten Dienst.

Ich würde Homöopathie und Hypnose nicht in den gleichen Topf werfen; aber es geht mir hier nicht um die Details, sondern ums Grundsätzliche. Und das ist eben die Frage, ob Parteien noch in unsere Zeit passen.

Die Zeiten sind komplex

Diese Zeit zeichnet sich dadurch aus, dass sie überaus komplex geworden ist. Der eingangs erwähnte Smartspider hat nicht einfach nur die zwei Pole rechts und links, sondern vier Achsen (offene Aussenpolitik – restriktive Migrationspolitik, liberale Gesellschaft – Law & Order, ausgebauter Sozialstaat – restriktive Finanzpolitik, ausgebauter Umweltschutz – liberale Wirtschaftspolitik).

Wie viele Parteien würde es brauchen, um das adäquat abzubilden? Die Leute von Smartspider könnten sicherlich herausfiltern, welche Verteilungen typisch und häufig sind – und daraus könnte man dann ableiten, wie ein modernes Parteiensystem aussehen müsste. Es versteht sich von selbst, dass die alten Parteien damit allesamt ausgedient hätten.

Manche werden schon an dieser Stelle «Quatsch!» schreien und finden, dass es die Aufgabe der Parteien sei, dafür zu schauen, dass sich das alles zurechtrüttelt: Die grossen Parteien müssen sich so anpassen, dass sie den Durchschnitts-Spider ihrer Mitglieder und Sympathisanten möglichst gut abbilden. Das sei schliesslich schon immer so gewesen – und früher hätte es schliesslich auch schwierige Entscheide zu treffen gegeben.

Es wird schlimmer werden, nicht besser

Das stimmt natürlich. Aber ich sehe eben keine Anzeichen dafür, dass es sich zurechtrüttelt. Die allermeisten Parteien haben ein Problem an den Rändern – welche Positionen haben noch platz, welche nicht? Und in der Mitte ist es auch nicht besser: Wo soll gewissermassen der Schwerpunkt zu liegen kommen? Links der Mitte, rechts der Mitte, mal so mal anders? Mit dieser Frage haben SP oder CVP ihre liebe Mühe.

… und dann gibt es auch noch arme Teufel wie zum Beispiel die Amerikaner oder die Bürgerinnen des Vereinigten Königreiches, die plus/minus mit zwei Parteien auskommen müssen.

Das ganze Debakel ums Impeachment des Herrn DJT hat damit zu tun, dass es nur zwei Parteien gibt. Schon ab drei Parteien wäre es unwahrscheinlich, dass eine einzelne Partei die Zwei-Drittels-Mehrheit zur Absetzung verhindern könnte. Der hier erwähnte Podcast «Impeachment, explained» arbeitet schön heraus, wie die US-Gründerväter zwar den Missbrauch des Amtes durch einen Präsidenten vorhergesehen haben – nicht aber das Parteiensystem, das diesen Missbrauch zulässt.

Wären wir besser dran ohne Parteien?

Also: Wären wir nicht besser dran ohne Parteien? In Zeiten des Internets, Big Data und der sozialen Medien ist es möglich und nicht mit übertriebenem Aufwand verbunden, sich seine Volksvertreter anhand der Positionen und nicht der Parteizugehörigkeit auszusuchen. Besonders schön wäre natürlich, wenn man gleich festlegen könnte, für welche Themengebiete man einen Volksvertreter vorsehen würde. Diese Vorgaben würden dann die Eignung für Kommissionen und Departemente bestimmen.

Und klar: Ich erkenne die grosse Schwäche mit meiner Idee.

Parteien sind nicht nur Sammelbecken für Leute mit mehr oder weniger ähnlichen Ideen. Sie sind auch demokratische Bewegungen, die politische Ideen einbringen und Veränderungen antreiben. An ihnen kondensieren sich die Wünsche und Forderungen der Bevölkerung.

Die Parteien haben den Auftrag, volkstümlich gesprochen herauszufinden, wo den Leuten der Schuh drückt und sich dagegen Gesetze auszudenken. Sie bilden Haltungen nicht nur ab, sie helfen bei der Positionsfindung und geben den Leuten, die sich mit ihnen identifizieren können, eine politische Heimat. Das hat übrigens Alt-Bundesrat Moritz Leuenberger am 25. Juni 2007 viel schöner – und mit viel mehr Worten – so beschrieben, als er bei der ÖVP in Wien das Referat «Wozu brauchen wir Parteien?» gehalten hat.

Andererseits: Es braucht eine Bündelung der Kräfte

Die Gesetzgebung und das Regieren funktionieren mit einem ungeordneten Haufen von Einzelkämpfern mutmasslich schwieriger. Im Idealfall fokussieren Parteien die Prozesse. Und sie haben eine Gatekeeper-Funktion und sorgen dafür, dass nicht jeder Hafenkäse gleich nach oben gespült wird. Und ja – auch die Medien hätten einen schwierigen Job, wenn sie über das politische Geschehen nicht mehr anhand der Parteien berichten könnten, sondern nur noch über einzelne Akteure.

Auf diesen Einwand habe ich keine gute Entgegnung. Das liegt aber vielleicht auch nur daran, dass ich noch nicht lange genug oder nicht disruptiv genug darüber nachgedacht habe. Es gibt schliesslich politische Bewegungen, die ohne Parteien auskommen.

Im Online-Zeitalter wäre speziell der digitale Aktivismus zu erwähnen, der mitunter auch abschätzig Slacktivism oder Clicktivism genannt wird. Den könnte man kanalisieren und institutionalisieren. Wieso nicht den Ständerat abschaffen und ihn durch einen selbstorganisierenden Internet-Rat ersetzen?

Und es gibt auch parteilose Regierungen. Wikipedia hat sogar ein paar Beispiele dafür. Und dieser Beitrag hält für mich die Erkenntnis bereit, dass ich (leider) gar nicht der erste bin, dem die in diesem Beitrag plattgewalzte Idee gekommen ist:

Von verschiedenen Theoretikern der Politik wurde das Modell der parteifreien Regierung auch als Staatsmodell angedacht, so Bolingbrokes Idee der Country Party, einer landesweiten Partei, im 18. Jahrhundert.

Ich finde, das müsste man auf alle Fälle ein mal neu – und digital – denken. Der einfachste Ansatz wäre, dass Parteien damit anfangen, sich ans Internet zu gewöhnen. Das heisst nicht, endlich mal eine Website ins Netz zu bringen, die den Namen auch verdient oder dafür zu sorgen, dass zumindest jedes zehnte gewählte Parteimitglied einen Twitter-Account hat.

Die «Nutzer» der Demokratie aktiver einbinden

Nein, ich denke an alle möglichen und unmöglichen Methoden, die Leute einzubinden. Die Piraten haben mit dem Liquid Feedback in die Richtung gedacht. Nur sollte das nicht nur den Mitgliedern, sondern jedem Sympathisanten offen stehen.

Und die Idee führt unweigerlich zu der Idee der Liquid Democracy, bei Wikipedia als Delegated Voting beschrieben. Der Beobachter hat die Idee am 13. September 2019 im Beitrag «Ist die Demokratie noch zu retten?» wie folgt beschrieben:

Die deutsche Piratenpartei versucht es seit ein paar Jahren mit einem anderen System: mit Liquid Democracy. Das ist eine softwarebasierte Mischform von direkter und repräsentativer Demokratie. Die Idee: Entweder wählt man selber oder delegiert sein Stimmrecht an einen Vertreter mit mehr Wissen zum fraglichen Thema. Bei Abstimmungen geben die Delegierten neben ihrer eigenen so viele Stimmen ab, wie ihnen übertragen wurden. So erhalten Experten und Vertrauensleute mehr Gewicht. Liquid Democracy soll ermöglichen, dass alle Initiativen starten, kommentieren und ändern können.

Aber auch dieser Ansatz lässt Fragen offen. Zum Beispiel, ob die Stimmabgabe verschlüsselt oder nachverfolgbar sein muss. Vor allem aber funktionieren solche digitalen Landsgemeinden nur mit viel persönlichem Engagement. Wenn nur wenige mitmachen, droht die Diktatur der Aktiven.

Fazit: An dieser Stelle drängt sich der Schluss auf, dass es mit der Idee nicht soweit her sein kann, wenn sie von einer Partei stammt, die derart grandios gescheitert ist wie die Piratenpartei. Aber das wäre zu kurz gedacht. Das liegt eher daran, dass die Piraten nicht die richtigen Leute waren, eine solche Reform mehrheitsfähig zu machen.

Die Landsgemeinte als Modell für ganz Europa?

Jedenfalls ist es sehr passend – und irgendwie ironisch -, dass in diesem Beitrag das Stichwort Landsgemeinde gefallen ist. Bei denen sind Parteien nicht «verboten», sie spielen aber eine untergeordnete Rolle. Es könnte ein vielversprechender Ansatz für die Zukunft der Demokratie sein, sich zu überlegen, wie man diese Landsgemeinde mithilfe von Vernetzung und Digitalisierung für die Schweiz oder ganz Europa hochskaliert.

Beitragsbild: Bündnis 90 / Die Grünen Katharina Schulze & Ludwig Hartmann – Landtagswahl Bayern 2018 von Markus Spiske, Flickr.com, CC BY 2.0

Gut gebrüllt, Löwe! Mir geht es ähnlich. Das einzige: wie machen wir das mit den ExekutivpolitikerInnen? Da müssen wir wohl noch etwas weiter studieren.

Vor kurzem stellte ich fest, dass in meiner Wohnsitzgemeinde mit knapp 3500 Einwohnern der Gemeinderat im März erstmals nach dem Proporzsystem gewählt wird. Für mich ist das völlig unverständlich.

Und noch etwas: Die CVP scheint mit ihrem neuen Namen „Die Mitte“ einen Schritt in die richtige Richtung zu machen.