Im Beitrag Schabernack oder Spiegelreflex habe ich über den Porträtmodus des iPhones geschnödet. Er versucht, die Anmutung eines mit grossem Sensor aufgenommenen Bildes zu imitieren, obwohl die winzigen Objektive eines Smartphones niemals die Abbildungsleistung einer grossen Kamera zu erbringen vermögen – egal, ob es sich nun um eine Spiegelreflexkamera oder um ein spiegelloses Modell handelt.

Ich kritisiere im Beitrag, dass die Illusion nicht perfekt ist. Allerdings macht die Technik grosse Fortschritte. Apps imitieren die Eigenschaften von richtigen, teuren Objektive. Phil Schiller hat an der letzten Keynote den Begriff der Computational photography in den Mund genommen: Mittels massiver Rechenleistung, die Apple in ein Ding namens Neural Engine packt, imitieren die neuen iPhone-Modelle (Xs, Xs Max und Xr) sogar das Bokeh, das ein grosses Portrait-Objektiv erzeugen würde.

Die Focos-App (kostenlos fürs iPhone) tut das auch mit älteren Modellen – idealerweise mit solchen mit einer Dual-Kamera, weil nur die einen Tiefensensor haben. Er stellt fest, wie weit jeder Pixel vom Objektiv entfernt ist. Das macht es möglich, nachträglich die Tiefenschärfe zu verringern und, im Fall von Focos, sogar zu verschieben. Man kann bei Fotos, die im Portraitmodus aufgenommen wurden, den Fokuspunkt manuell verschieben und auch in den Hintergrund setzen.

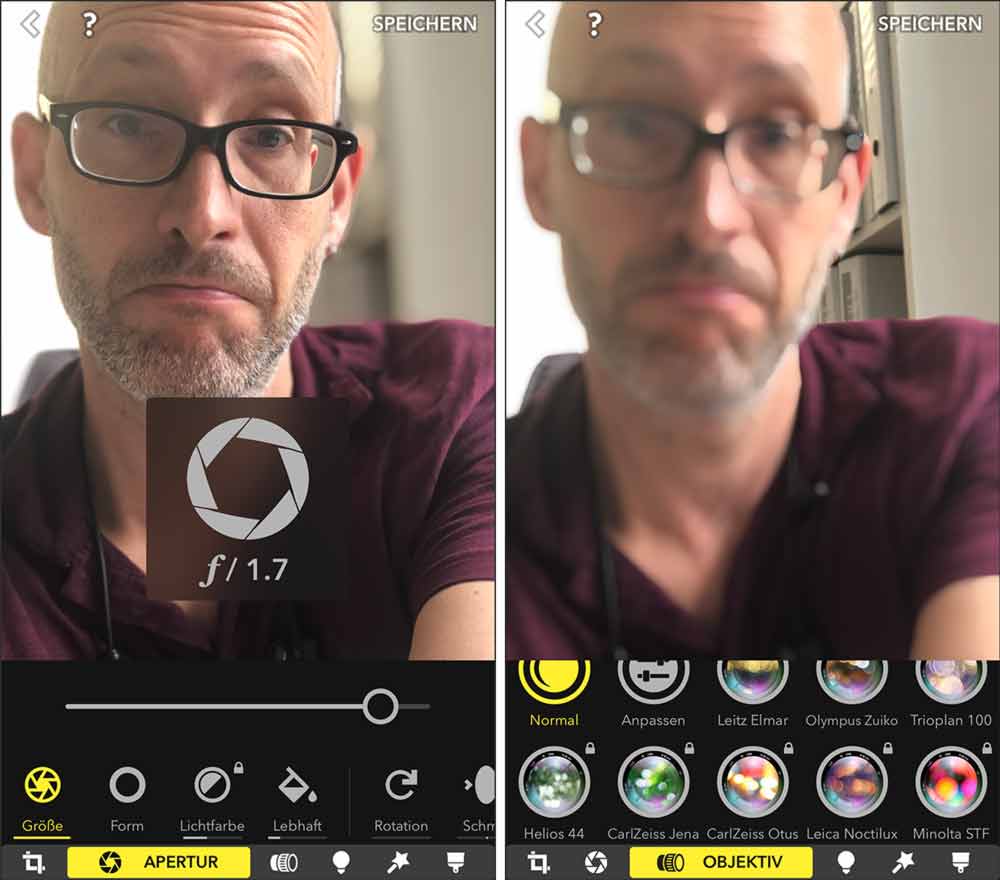

Mit der virtuellen Blende arbeiten

Über eine virtuelle Blende verändert man den Grad der Unschärfe. Es ist möglich, den Anfang und das Ende des scharfen Bereichs genau festzulegen und Bokeh und Abbildungseigenschaften des virtuellen Objektivs zu verändern. Über die Patch-Funktion greift man sogar in den Tiefenschärfeverlauf ein: Man kann also einen Bereich scharfpinseln, den man gerne scharf hätte – der aber ausserhalb des Schärfentiefebereichs liegt. Auch mit der Beleuchtung kann man herumspielen.

Die nachträgliche Fokussierung sowie Anpassen der Blende ist mit der kostenlosen Version von Focos möglich. Die meisten weiteren Funktionen gehören zum Pro-Featureset, für das man einmalig 11 Franken oder 7 Franken für ein Jahr bezahlt.

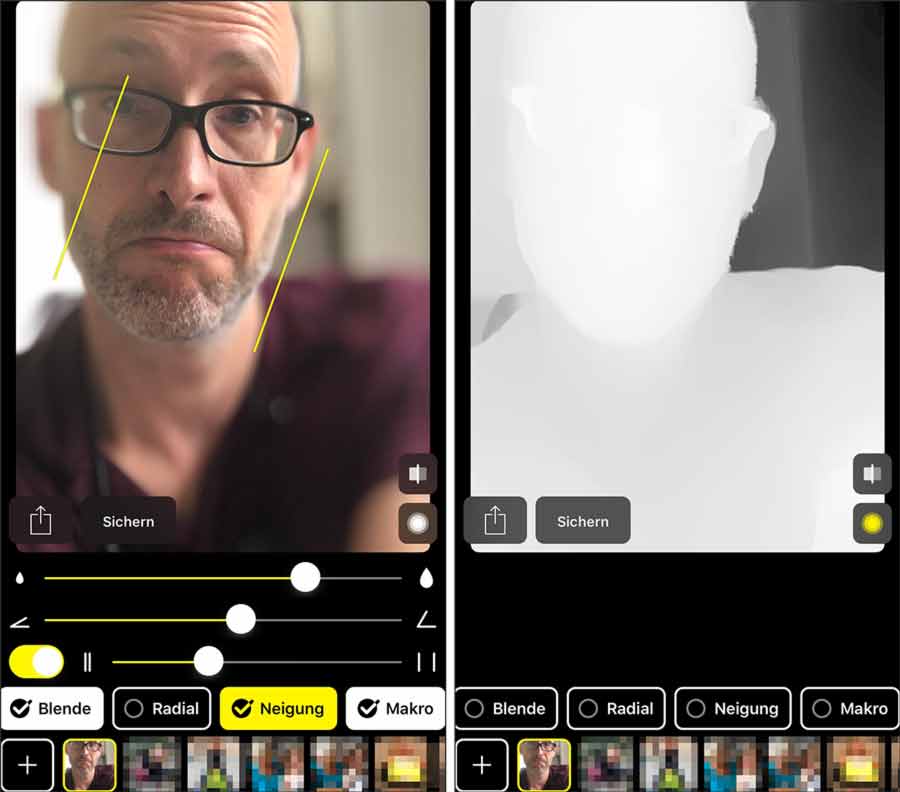

Rechts das Porträt, so wie es der Tiefensensor sieht.

Die Slør-App (4 Franken fürs iPhone) macht ebenfalls Spielereien mit Schärfe und Unschärfe möglich: Man kann die Fotos nachträglich refokussieren, über den Makro-Schalter den Schärfentiefebereich extrem verengen und den Schärfeverlauf radial oder mit einer Neigung ausstatten. Damit gibt man seinen Fotos Lensbaby-artige Qualitäten.

Zurück zu der anfänglichen Kritik am Portraitmodus. Bei der schwingt natürich einiges an Puritanismus mit: Ein Bild ist nur echt, wenn es auch unbearbeitet vorgezeigt werden kann. Wenn ein Bild erst durch Algorithmen zu dem wird, was es ist, dann ist es eben Beschiss – dann beeindruckt uns nicht das fotografische Handwerk, sondern der Hokuspokus, der darübergerechnet wird. Und tatsächlich schätze ich, je weiter die Computational photography voranschreitet, das Handwerkliche an der Fotografie: Nicht einfach drauflosknipsen, weil man nachträglich sämtliche Parameter noch so hindrehen kann, wie es einem gefällt – sondern es von Anfang an richtig machen.

Ein Tummelfeld für Spielkinder

Andererseits bin ich ein geborenes Spielkind, das eine Heidenfreude daran hat, alle Möglichkeiten der Computational photography auszuloten – und nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum vorzugehen, um mich intuitiv an ein überraschendes Resultat heranzutasten.

Ich verstehe darum beide Positionen. Wenn Apple damit prahlt, wie toll die Fotos aus dem iPhone inzwischen doch sind, dann fühle ich mich unweigerlich den Traditionalisten nahe, die sich dagegen verwehren, dass hier ein Computerkonzern ihre Kunst vereinahmt und auf die simple Wirkung reduziert. Die implizite Botschaft ist nämlich, dass auch der grösste Honk dank der überlegenen Technik ein tolles Foto hinbekommt. Natürlich fühlt man sich abgewertet, wenn man einen Berufsstolz hat. Und wenn man kein gelernter Fotograf ist, hat man vielleicht doch die Überzeugung, dass der Schlüssel zu guten Fotos Wissen, Erfahrung und jahrelanges Üben ist.

Wenn ich dagegen mit Apps wie Focos und Slør herumspiele, dann ist klar, dass die den Weg zu neuen kreativen Möglichkeiten eröffnen, auf die ich niemals freiwillig verzichten möchte.

Die Wirklichkeit wird nie nur abgebildet, sondern immer interpretiert

Was die Echtheit oder Unechtheit eines Bildes angeht, habe ich seinerzeit im Publisher-Beitrag Mehr als das Kameraauge sieht dargelegt, dass auch ein Bild, das mit den allerprimitivsten fotografischen Mitteln entsteht, nie die Wirklichkeit selbst darstellt, sondern immer nur eine Interpretation der Wirklichkeit ist:

Die Fotografie, das ist jene Methode, bei der Licht durch ein Linsensystem auf einen Film oder einen Sensor fällt und dort festgehalten wird. Wieweit diese Aufnahme der Wirklichkeit entspricht, darüber lässt sich streiten oder philosophieren. Jedenfalls gibt es Leute, die Reflexionen der Linsen (Lens flares) allen Ernstes für Geister halten – und Menschen, die sich auf Fotos grundsätzlich für zu dick halten, weil die Kamera ja fünf Kilo hinzufügt.

Diese Interpretation ist und war schon immer selektiv und subjektiv, wie die analoge Spielerei der Lomografie vor Augen führt. Man kann sich jetzt fragen, ob es auch in der digitalen Fotografie irgendwo eine «rote Linie» gibt.

Was wäre von einer Kamera-App zu halten, die das Subjekt des Bildes automatisch in ein 3D-Objekt verwandelt, dieses Objekt sanft an die Anforderungen des geltenden Schönheitsideals anpasst, hässliche Objekte im Hintergrund weglässt oder durch schönere Elemente ersetzt und gleichzeitig die Perspektive und den Bildausschnitt so korrigiert, dass nach Erkenntnissen des maschinellen Lernens die maximale Wirkung auf den Betrachter zu erwarten ist? Wäre das noch das Resultat eines fotografischen Prozesses oder das Kunstprodukt von Algorithmen? Oder wäre das ein echtes Beautygate?

Will man dokumentieren oder idealisieren?

Die Entscheidung ist nicht einfach zu treffen – und das zeigt, dass die Arbeit des Fotografen trotz allem nicht einfacher wird. Als Fotograf ist man auch weiterhin gezwungen zu reflektieren, was man mit seiner Fotografie erreichen möchte: Liefert man ein idealisiertes Abbild der Wirklichkeit? Möchte man Dinge möglichst lebensecht festhalten – und der Nachwelt Erinnerungen zur Verfügung stellen, die nicht geschönt, sondern «wahr» sind? Ich für mich würde das auf die Formel «So schön wie nötig, so wahr wie möglich» bringen…