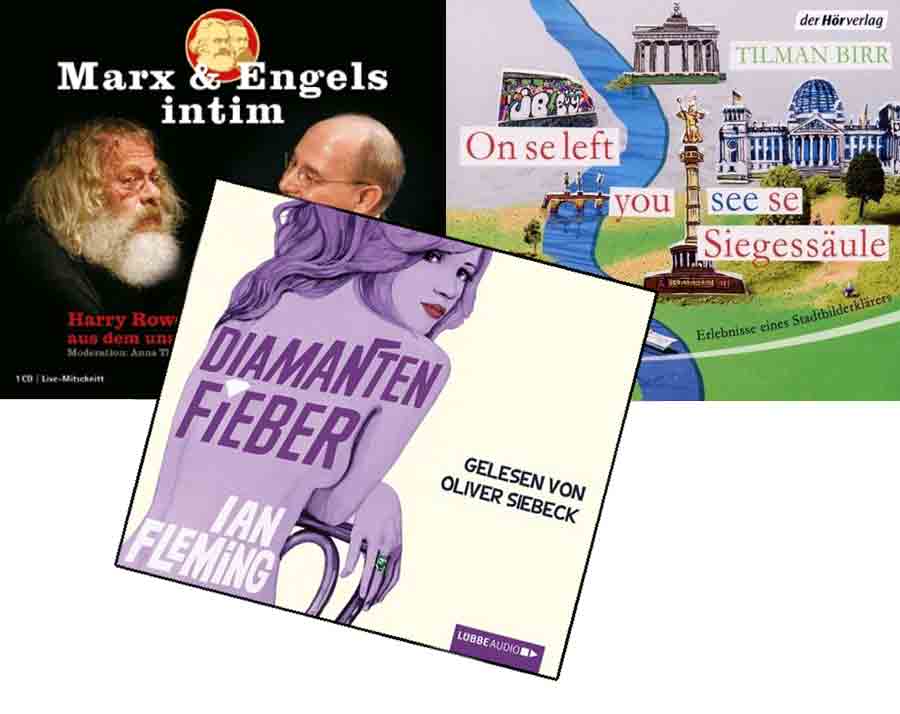

In Berlin hat es uns ins Kulturkaufhaus verschlagen. Ein ganzer Shopping-Palast nur mit Musik, Film, Büchern und digitalen Medien – das konnte nicht gut gehen. Beim Herausgehen hatten wir u.a. Marx & Engels intim, gelesen von Harry Rowohlt und Gregor Gysi und On se left you see se Siegessäule von Tilman Birr im Gepäck. Ausserdem das Hörbuch Diamantenfieber, gelesen von Oliver Siebeck.

Dabei handelt es sich um den vierten Fall des berühmtesten Geheimagenten der Welt, den man vor allem aus der Verfilmung von 1971 kennt. Der Roman seinerseits ist schon 1960 erschienen und in der Lesung gut doppelt so lang (281 Minuten) wie der Film (120 Minuten). Der Agent soll einen Diamantenschmugglerring ausheben und wird als Kurier eingeschleust. Dabei bekommt er es mit dem Eisengel Tiffany Case zu tun, der es dem Agenten angetan hat, der aber umgekehrt auch nicht ganz unberührt vom Charme des vermeintlichen Kleingangsters und Schmugglers ist.

Wenn Bond seine grösste Waffe zieht

Ich habe in den Teenager-Jahren ein Buch von Ian Fleming gelesen, nämlich Der Mann mit dem goldenen Colt. So vage wie ich mich daran erinnere, hatte ich Fleming doch als unerwartet poetisch im Gedächtnis. Dieser Eindruck wurde von «Diamantenfieber» bestätigt. Natürlich läuft die Sache darauf hinaus, dass der Agent die unnahbare Frau Case mit seiner grössten Waffe erlegt (also seinem männlichen Charme).

Aber wie das passiert, ist subtil beschrieben. Bond kommt als Mensch und nicht als Superheld rüber. Der Agent schüttelt die Prügel seiner Feind nicht mit einem Lächeln ab, wie im Film, und er muss sich mit mentalen Tricks von seiner Angst ablenken, als er sich beim Showdown mit dem Bettlaken aus dem Bullauge der Queen Elizabeth abseilt, um Queen Elizabeth Tiffany Case zu retten.

Meine Erinnerung an den Film ist nun leider nicht so gut, dass ich einen fundierten Vergleich ziehen könnte. Aber allein die Zusammenfassung bei Wikipedia zeigt, dass die Drehbuchautoren vom Originalstoff nicht viel übrig gelassen haben. Blofeld kommt im Buch überhaupt nicht vor und auch der ganze Blofeldsche Weltherrschaftszirkus nicht vorhanden.

Hätten sie sich für den Film doch mehr ans Buch gehalten!

Auf commanderbond.net heisst bei den Vergleichen von Film und Buch:

The movie devolves into an utter mess and unforgivably turns Tiffany Case–one of Fleming’s best heroines–into a bimbo. The book’s versions of Shady Tree and Wint and Kidd are more memorable, and Spectreville would have better served the climax than an oil platform.

Man kann beide Inkarnationen von 007 geniessen, wenn man Buch und Film als unterschiedliche Kunstformen betrachtet, die mit ihren sehr unterschiedlichen Stärken und Schwächen ihre Berechtigung haben. Was das Altern angeht, hat das Buch aber auch heute noch Bestand, während der Lasersatelliten-Foo von Herrn Broccoli heute so offensichtlich Retro-Science-Fiction aus den muffigen Siebzigern darstellt, dass man nur darüber schmunzeln kann.

Die Kritik von Ingo Löchel bringt es wie folgt auf den Punkt:

Wenn man den Roman «Diamantenfieber» mit dem gleichnamigen Film vergleicht, so hat der Roman von Ian Fleming die Nase vorn, weil er nicht nur logischer aufgebaut, sondern auch viel spannender als die Bondverfilmung ist. Hätte man sich für den Bond-Film mit Sean Connery mehr nach dem Roman gerichtet, der trotz (oder gerade wegen) der Diamantenschmuggler-Geschichte eine Menge hergibt, und den ganzen Quatsch mit Blofeld weggelassen, wäre aus «Diamantenfieber», der mitunter (auch aufgrund der fürchterlichen deutschen Synchronisation) ziemlich lächerlich wirkt, ein wirklich guter Bond-Film geworden.